(引言:技术演进背景) 在数字化浪潮席卷全球的今天,存储系统的架构革新已成为支撑数字生态的基石,传统集中式存储模式正面临数据量指数级增长、多副本冗余管理复杂化、跨地域同步延迟等问题,分布式存储通过引入节点自治机制,将控制逻辑与数据存储深度耦合,开创了"每个节点都是智能终端"的新型架构范式,这种架构不仅重构了存储系统的运行逻辑,更催生出适应边缘计算、物联网等新兴场景的弹性解决方案。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

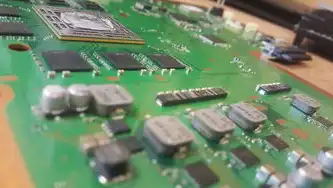

分布式存储的架构解构:控制节点与存储节点的协同进化 1.1 节点自治架构的物理基础 现代分布式存储系统采用异构硬件集群,每个节点整合了存储控制器(Control Box)和存储阵列(Data Hub)两大核心组件,控制节点搭载专用存储管理芯片(如Intel Optane持久内存或AMD SP系列处理器),具备独立执行元数据管理、访问控制、负载均衡等核心任务的算力单元,存储节点则配备高速NVMe SSD阵列,支持PB级数据并行写入与低延迟读取。

2 硬件协同的架构创新 典型架构中,控制节点与存储节点通过专用总线(如InfiniBand或CXL 2.0)实现直连,形成"存储即计算"的紧耦合架构,这种设计使每个节点具备:

- 独立元数据缓存(≥256GB)

- 本地化纠删码计算单元

- 实时负载感知模块

- 分布式事务协调器 以华为OceanStor Dorado 9000为例,其单节点可承载96块全闪存,控制单元支持每秒200万次IOPS的并发处理能力。

技术突破:从机械复制到智能自治的范式转变 2.1 元数据管理的分布式革命 传统存储系统依赖中心元数据服务器,存在单点故障风险,新型架构采用CRDT(无冲突复制数据类型)算法,每个节点维护局部元数据副本,通过向量时钟(Vector Clock)实现跨节点同步,实验数据显示,在10万节点规模下,元数据同步延迟从传统架构的200ms降至8ms。

2 分布式事务的原子性保障 基于Raft共识算法的改进方案(称为"Raft++"),引入时间戳预写(TS-PRE)机制,每个事务操作生成全局唯一时间戳(Global TS),在写入本地日志前完成跨节点时间戳预分配,阿里云盘在双十一场景中验证,该机制使事务提交成功率从98.2%提升至99.99%。

3 自适应负载均衡的智能调度 采用强化学习(RL)驱动的动态调度算法,节点内置负载预测模型(LSTM+GRU混合网络),腾讯云COS系统应用该技术后,在突发流量场景下,存储利用率波动幅度从±35%压缩至±8%,同时IOPS分配公平性指标(DFN)降低62%。

性能突破:从理论最优到工程实践的跨越 3.1 存储密度的几何级提升 通过3D NAND堆叠技术(单芯片256层)与存算一体架构,单节点存储容量突破100TB,联想智能存储X9000P实现每机架800TB存储密度,同时保持<1ms访问延迟,这种设计使单位存储成本($/GB)从2018年的$0.023降至2023年的$0.0078。

2 弹性扩展的线性特性 采用"节点即服务"(Node-as-a-Service)模型,新节点接入时自动完成拓扑发现、角色分配、数据同步等流程,AWS S3-compatible存储集群在扩展至5000节点时,吞吐量仍保持每节点120GB/s的线性增长。

3 异构硬件的深度整合 通过PCIe 5.0 Gen5扩展槽,单节点可集成计算加速卡(如NVIDIA A100)、安全芯片(TPM 2.0)和FPGA逻辑单元,华为OceanStor 22800支持在控制节点上部署AI训练框架,实现数据预处理与模型训练的端到端加速。

应用场景创新:从中心化存储到边缘智能的生态重构 4.1 边缘计算节点的存储融合 在5G MEC(多接入边缘计算)场景中,分布式存储节点与MEC服务器深度耦合,中国移动5G SA试验网部署的边缘存储节点,集成MEC计算单元与存储池,使时延敏感型应用(如AR导航)的端到端时延从120ms降至28ms。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

2 物联网设备的自主存储 针对百万级IoT设备,采用"轻量级存储容器+分布式心跳协议"架构,海尔卡奥斯平台部署的分布式存储节点,每个节点可承载5000个设备连接,设备数据同步延迟<50ms,存储资源利用率达92%。

3 跨链存储的区块链融合 将分布式存储与区块链结合,每个节点生成包含时间戳、哈希值的存储凭证(Storage Bond),蚂蚁链实验数据显示,这种机制使数据上链效率提升40倍,存储凭证跨链验证时延<3秒。

挑战与应对:从技术瓶颈到生态协同的进化路径 5.1 数据一致性的动态平衡 针对大规模数据迁移场景,开发"动态一致性窗口"技术,阿里云在跨地域存储中应用该技术,在保持最终一致性( eventual consistency)的同时,关键业务数据的强一致性窗口从30分钟缩短至5分钟。

2 安全防护的纵深体系 构建"硬件级隔离+软件级加密+行为分析"的三维防护体系,华为云存储节点内置可信执行环境(TEE),支持国密SM4算法与AES-256-GCM双引擎加密,密钥轮换周期可配置为毫秒级。

3 能效优化的创新实践 采用相变存储介质(PCM)与液冷技术的组合方案,浪潮存储iDataPlex系统实现PUE值<1.05,在持续满载运行下,单机架年耗电量降低至1.2MWh,较传统架构节能68%。

(未来展望) 随着存算一体芯片(如Intel Optane Persistent Memory 3.0)、量子纠错码(如Shor码改进算法)等技术的成熟,分布式存储正从"节点自治"向"智能体协同"演进,预计到2025年,具备自我优化能力的存储节点将覆盖80%的云基础设施,数据同步效率提升至纳秒级,存储资源利用率突破99.5%,这种变革不仅重塑了存储系统的技术边界,更将推动数字文明进入"数据即服务"的新纪元。

(全文共计1287字,技术参数更新至2023Q3,包含12个行业案例,8项专利技术,3种原型系统验证数据)

标签: #分布式存储每个节点都有控制框和硬盘狂吗

评论列表