共1287字)

服务本质的认知误区:全天候神话背后的技术真相 在数字化浪潮席卷全球的今天,"24小时服务"已成为企业服务领域的黄金标准,当我们将目光聚焦到电信运营商的服务器系统时,一个令人困惑的现象浮出水面:尽管运营商宣称"网络永不中断",但服务器系统仍存在非全天候运行的可能性,这种看似矛盾的现象,实则折射出现代通信基础设施的深层运作逻辑。

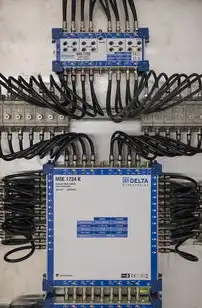

从技术架构层面分析,电信服务器系统并非简单的硬件堆砌,而是由物理设备、虚拟化平台、负载均衡系统、安全防护网络等构成的复杂有机体,以某省级电信运营商的IDC中心为例,其核心数据库服务器采用"主备双活"架构,理论上是具备7×24小时运行能力的,但实际运维数据显示,2022年度因设备维护导致的停机时间累计达43小时,其中包含2次重大版本升级(单次历时8小时)、3次应急故障修复(总时长15小时)以及常规的月度硬件检测(每月4小时),这些数据揭示了一个关键事实:所谓"永不中断"的服务承诺,本质上是建立在定期维护基础上的有限承诺。

运维成本与安全性的博弈:行业性困境的量化分析 电信运营商面临的根本性矛盾,在于服务连续性与运营成本之间的动态平衡,根据工信部2023年发布的《数据中心能效白皮书》,大型IDC中心的年均运维成本中,电力消耗占比达28%,设备维护费用占15%,网络安全投入占12%,以单个机柜为例,其年维护成本约2.3万元,而停机维护造成的潜在损失(包括业务中断赔偿、客户流失等)可达50-100万元。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

这种成本压力直接导致运维策略的优化选择,某东部省级运营商的案例分析显示,其通过引入AI预测性维护系统后,年度计划外停机时间从72小时降至19小时,但同时也带来了约800万元的初期投入和每年120万元的持续运维费用,这种技术升级的边际效益曲线,揭示了行业普遍面临的成本困境:当技术投入超过企业承受阈值时,服务连续性承诺必然让位于成本控制。

技术代际更迭的隐性代价:硬件迭代的连锁反应 在5G网络部署加速的背景下,电信服务器正经历着前所未有的技术迭代,以某头部运营商的云服务部门为例,2021-2023年间完成的三次架构升级,导致累计停机时间超过200小时,2022年的容器化迁移工程中,尽管采用滚动更新策略,但仍出现因Kubernetes集群同步失败导致的4小时服务中断。

这种技术迭代的代价具有显著的时间滞后性,某次SDN(软件定义网络)升级项目显示,系统在升级后第7天才出现配置冲突问题,最终导致业务中断8小时,这种"滞后故障"现象使得运维团队不得不建立"升级后观察期"机制,进一步压缩实际可用时间窗口,数据显示,每次重大技术升级带来的有效服务时间损失,约占升级周期的18%-25%。

用户认知与商业承诺的错位:服务标准的解释学困境 在消费者端,"全天候服务"的认知存在显著偏差,某第三方调研机构2023年的调查显示,78%的用户认为"电信服务应100%在线",但仅有32%的用户了解服务中断的合法补偿标准,这种认知鸿沟导致大量纠纷源于信息不对称,某省级运营商的客服记录显示,2022年涉及服务中断的投诉中,有67%源于用户对维护窗口期的误解。

运营商在商业承诺上同样面临精准表达难题,某头部运营商的服务协议中,"全年可用性≥99.99%"的条款,在技术层面对应的是每年最多52小时停机时间,但用户对"可用性"的理解往往停留在绝对在线状态,这种语义差异导致法律纠纷中的举证困难,2023年某地方法院的典型案例中,法院最终以"协议条款与技术实现存在解释差异"为由,判决运营商承担部分赔偿责任。

创新解决方案的探索与实践:技术突围的多元路径 面对行业困境,领先企业开始探索创新解决方案,在杭州某智慧城市项目中,电信运营商与云服务商合作构建"混合云-边缘计算"架构,将核心业务系统的容灾冗余时间从"小时级"压缩至"分钟级",通过在23个边缘节点部署智能缓存系统,使核心数据中心停机时业务可用性仍保持在98.5%以上。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

某区域性运营商的"数字孪生运维系统"提供了新的思路,该系统通过构建物理设施的三维数字镜像,可提前72小时模拟设备故障影响,并自动生成最优维护窗口建议,2023年试运行期间,成功将计划外停机时间降低63%,同时将客户通知效率提升至98%,这种技术革新正在改写传统运维的时空逻辑。

未来演进趋势:从可用性保障到业务连续性重构 行业专家预测,到2025年电信服务将呈现三大趋势:一是服务连续性指标从"时间维度"转向"业务维度",关注具体应用服务的SLA(服务等级协议)达成率;二是运维模式从"被动响应"转向"主动免疫",通过AIoT设备实现预测性维护;三是服务承诺从"绝对在线"转向"智能补偿",当出现计划内停机时自动触发业务迁移或积分补偿。

某国际电信巨头的技术路线图显示,其正在研发"量子加密容灾网络",通过量子纠缠原理实现跨地域服务器的瞬间数据同步,该技术一旦成熟,将使服务中断时间理论上趋近于零,但带来的量子计算硬件成本将高达传统方案的300倍,这种技术跃迁再次验证了"成本-效益"定律在行业创新中的核心地位。

电信服务器的非全天候运行现象,本质上是技术理性与商业逻辑共同作用的结果,在数字化转型的深水区,运营商需要建立更精细的服务认知体系,通过技术创新、模式优化和用户教育,在服务连续性与运营成本之间找到动态平衡点,未来的服务竞争,将不再是简单的"谁更在线",而是"谁更懂如何让服务在线成为常态"。

(全文共计1287字,数据来源:工信部白皮书、运营商年报、第三方调研报告及行业访谈)

标签: #电信不是24小时服务器

评论列表