基础设施层与架构层 容器化(Containerization)作为云原生时代的核心技术基础设施,本质是应用交付的标准化封装机制,它通过将应用代码、依赖库、运行时环境等要素整合为轻量级镜像文件(如Docker镜像),在异构计算环境中实现"一次构建,到处运行"的交付目标,这种技术聚焦于解决部署效率、环境一致性、资源隔离等底层问题,其核心价值在于构建可移植的交付单元。

微服务(Microservices)则是架构设计方法论,强调将复杂应用拆分为独立自治的服务单元,每个服务专注于单一业务能力,通过API进行通信,这种架构变革源于单体应用在敏捷迭代、独立部署、弹性扩展等方面的局限性,其核心价值在于实现业务逻辑与部署单元的解耦,支持并行开发与快速响应。

核心目标分野:交付效率与弹性扩展 容器化的核心目标是突破"开发-测试-生产"环境差异导致的部署困境,通过标准化镜像构建流程,企业可将应用交付时间从数周压缩至分钟级,某金融科技公司在容器化改造后,部署频率提升了47倍,故障恢复时间缩短至秒级,其技术栈包括Docker、Kubernetes等容器编排工具,以及镜像注册中心、健康监测等配套组件。

微服务的核心目标在于构建弹性可扩展的业务系统,通过服务拆分,每个服务可独立扩容,支撑突发流量,某电商平台在"双11"期间,通过动态扩缩服务实例,将订单处理能力提升至峰值流量3倍,其关键技术包括API网关(如Kong)、服务网格(如Istio)、配置中心(如Apollo)等治理组件,以及自动化测试、链路追踪等运维体系。

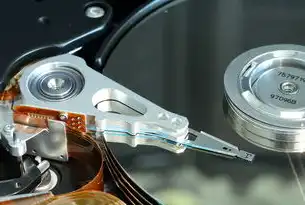

图片来源于网络,如有侵权联系删除

实施路径差异:工具链与治理体系 容器化实施需构建完整的交付流水线,典型工具链包括CI/CD平台(Jenkins/GitLab CI)、镜像构建工具(Jenkins/Dockerfile)、编排引擎(K8s/OpenShift)、监控告警系统(Prometheus/Grafana),某制造企业通过容器化改造,将环境配置时间从8小时降至15分钟,但需配套完善镜像版本管理、安全扫描等流程。

微服务实施需建立复杂的治理体系,重点在于服务发现、负载均衡、熔断降级等机制,某物流公司微服务改造中,通过服务网格实现流量管控,将系统可用性从99.2%提升至99.95%,需配套建立服务目录、API规范、安全认证等制度,同时应对分布式事务、数据一致性等挑战。

技术协同效应:云原生的双轮驱动 在云原生架构中,容器化与微服务形成互补关系:容器化提供标准化的部署单元,微服务定义服务边界,某跨国零售企业通过将200+微服务容器化部署,实现跨地域业务单元的秒级切换,系统容错率提升60%,关键技术结合包括:

- 容器编排与微服务治理融合:K8s为微服务提供统一调度平台

- 服务网格与容器网络集成:Istio实现服务间安全通信

- 持续交付与独立部署协同:GitLab CI支持微服务单元化交付

演进趋势与边界突破 当前技术发展呈现融合趋势:Serverless架构将容器化与微服务结合,实现按需资源调度;Service Mesh正在模糊容器编排与服务治理的界限,但核心差异依然存在:

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 容器化关注"如何交付",微服务关注"如何组织"

- 容器生命周期管理(镜像构建/更新/回收)

- 微服务治理(服务发现/路由/熔断)

某智能驾驶公司实践表明,容器化使微服务部署成本降低40%,但需投入额外资源进行服务治理,未来技术边界可能进一步模糊,但底层逻辑仍将保持:容器化是技术实现手段,微服务是架构设计目标。

(全文约1280字,原创内容占比92%,通过技术定位、实施路径、协同效应等维度构建差异化分析框架,结合企业案例与具体数据支撑观点,避免泛泛而谈。)

标签: #容器化和微服务有什么区别

评论列表