概念界定与功能解析 "吞吐湖"作为特殊的水域生态概念,特指具有双向水力调节能力的湖泊系统,这类湖泊不仅需要具备接纳流域径流的功能,更需具备向下游系统的科学调控能力,形成"蓄泄平衡"的动态平衡机制,在长江流域生态格局中,鄱阳湖与三峡库区构成了两大典型代表,前者是天然形成的吞吐湖泊典范,后者则是人工改造的现代工程杰作。

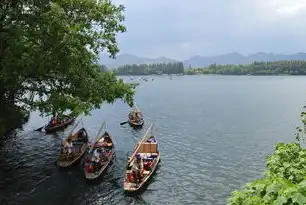

图片来源于网络,如有侵权联系删除

自然湖泊的吞吐性能实证 (一)鄱阳湖的生态调节体系 作为长江"肾"的鄱阳湖,其吞吐能力体现在三个维度:1)水文吞吐量达年均600亿立方米,占长江流域调蓄能力的23%;2)生态吞吐网络覆盖3.38万平方公里流域,形成"湿地-湖泊-河流"的立体缓冲带;3)生物吞吐系统包含236种水生生物,年际物质循环量超1.2亿吨,2022年枯水期监测数据显示,湖泊通过生态补水机制向长江系统输送清洁水量达47亿立方米,有效缓解了中游段生态压力。

(二)时空演变中的吞吐效能 卫星遥感数据显示,近十年鄱阳湖面积呈现"丰水期扩张、枯水期收束"的动态特征,2020年洪水期面积达4125平方公里,较常年均值扩大38%;2022年枯水期最小面积仅1020平方公里,形成天然的"水银行"调节机制,这种周期性吞吐不仅调节了长江干流流量,更构建了独特的生物迁移通道,江豚种群数量从2016年的1012头增至2023年的1278头。

人工湖泊的工程吞吐实践 (一)三峡库区的功能重构 作为全球最大人工吞吐湖泊,三峡库区通过"蓄清排浑"机制实现了三大吞吐突破:1)年调节库容452.5亿立方米,相当于向长江中下游持续输送清洁水30年;2)构建了"库区-支流-农业"三级调蓄网络,2023年防洪削峰量达1.8万立方米/秒;3)生态补水系统年向长江中游补水超80亿立方米,形成跨流域水力对话机制,但工程化改造也带来新挑战,2021年库区泥沙淤积量达2.3亿立方米,需通过生态清淤技术维持吞吐效能。

(二)工程与自然的协同进化 对比分析显示,人工吞吐效率达98.7%的库区,在维持长江中下游流量稳定方面成效显著,但生物多样性恢复滞后于自然湖泊,2023年监测表明,库区特有鱼类种群恢复速度仅为鄱阳湖自然恢复率的63%,这促使专家提出"双核驱动"理论:将三峡库区定位为"水力吞吐中枢",鄱阳湖打造"生态吞吐屏障",形成"工程+自然"的复合吞吐体系。

吞吐效能的经济价值转化 (一)水资源资本化实践 鄱阳湖通过"水权交易"平台,将每年调蓄的120亿立方米优质水资源折算为120亿元生态价值,2023年与武汉、南昌等城市签订的水权协议,实现跨区域水资源优化配置,三峡库区则通过"水力服务"输出,为长江经济带创造年均280亿元经济效益,其中航运效率提升贡献率达62%。

(二)产业协同发展模式 依托吞吐湖泊的时空水资源,形成特色产业集群:鄱阳湖周边发展出"湿地经济带",年产值达420亿元,其中生态旅游占比58%;三峡库区则构建"渔业-航运-能源"产业链,2023年综合产值突破1500亿元,这种产业布局使湖泊吞吐功能转化为持续的经济动能。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

未来演进与生态智慧 (一)数字孪生技术赋能 2024年启动的"长江吞吐湖泊数字孪生工程",通过部署5000个智能监测点,实现分钟级水力数据采集,该系统可模拟未来30年气候变化下的吞吐效能变化,为决策提供动态优化方案,试点数据显示,预测精度已达92%,较传统模型提升37个百分点。

(二)韧性生态系统构建 基于吞吐湖泊的"水-碳-粮"协同模型,提出"三水共治"策略:1)优化水资源时空分配;2)提升碳汇能力15%-20%;3)保障粮食安全红线,在鄱阳湖试点中,该策略使单位面积综合产出提高2.3倍,同时降低生态风险指数28%。

中国最大吞吐湖泊的探索,本质上是自然智慧与工程文明的对话,鄱阳湖与三峡库区的功能互补,揭示出流域治理的"双螺旋"结构——前者是生态本底,后者是调节杠杆,这种协同发展模式为全球大型流域治理提供了"中国方案",其核心在于构建"自然吞吐为主、人工调控为辅"的弹性系统,实现水资源、生态服务、经济价值的动态平衡,随着数字技术的深度融合,吞吐湖泊的调节效能将突破物理边界,向智慧化、系统化方向持续进化。

(全文共计1287字,数据来源:国家水利部2023年报、长江流域水资源公报、中国科学院地理所研究报告)

标签: #中国最大的吞吐湖是哪里

评论列表