部分约1580字)

图片来源于网络,如有侵权联系删除

技术演进:从静态页面到多维交互的跨越 (1)基础技术层革新 现代前端特效网站构建依托于多层技术架构:HTML5标准规范实现了语义化标签体系,CSS3通过Flexbox和Grid布局突破传统表格限制,JavaScript的ES6+语法革新了开发范式,值得关注的是WebGL与WebAssembly的融合应用,使得浏览器内3D渲染性能提升至专业级,如Three.js框架已支持PBR物理渲染管线,实现金属度、粗糙度等材质参数的实时调节。

(2)动态交互升级 采用React Three Fiber与Vue 3 + Three.js的集成方案,可构建具有物理碰撞检测的交互场景,以某汽车官网为例,用户可通过平移/旋转/缩放实现360°车辆拆解展示,点击引擎部件触发技术参数弹窗,滚轮缩放时自动应用LOD(细节层次)优化,这种"渲染-交互-性能"的三角平衡成为行业新标杆。

(3)跨平台渲染突破 WebXR技术实现VR/AR场景的浏览器端部署,结合A-Frame框架开发的虚拟展厅项目,支持手机陀螺仪控制视角切换,WebGL渲染帧率稳定在60FPS以上,最新研究显示,通过WebGPU API可将粒子系统计算效率提升3倍,这对实时数据可视化平台尤为重要。

应用场景:重构数字体验的多元实践 (1)电商领域的沉浸式购物 某国际美妆品牌官网运用WebGL构建3D试妆系统,用户上传面部照片后,实时渲染口红、眼影等产品的AR叠加效果,关键技术创新包括:基于WebGL的骨骼绑定系统( glTF 2.0格式导入)、面部特征点识别算法(基于TensorFlow Lite)、以及基于WebAssembly的实时材质映射,测试数据显示,该功能使页面停留时长提升47%,转化率提高32%。

(2)数据可视化革命 金融资讯平台采用D3.js 4.x与ECharts 5.4.0的混合架构,构建多层级动态图表系统,核心亮点包括:WebGL加速的地理信息可视化(支持百万级点云渲染)、基于Web Workers的实时数据流处理(延迟<200ms)、以及Three.js实现的3D柱状图热力图叠加,某投行案例显示,该系统将数据解读效率提升60%,错误率降低至0.3%以下。

(3)教育领域的交互重构 在线教育平台开发交互式物理实验室,整合PhET的JavaScript API实现电路、力学等虚拟实验,关键技术包括:基于WebGL的物理引擎(支持刚体动力学)、基于WebAssembly的数值计算加速(矩阵运算性能提升18倍)、以及基于WebSocket的多人协作同步(延迟<100ms),测试表明,学生实验参与度提升55%,知识留存率提高28%。

(4)游戏化网页应用 某社交平台开发WebGL+Three.js的3D虚拟社交空间,支持百万级用户并发,创新点在于:基于WebGPU的粒子系统优化(每秒处理10亿粒子)、基于QUIC协议的低延迟通信(平均延迟<50ms)、以及基于WebAssembly的物理引擎(刚体碰撞计算效率提升4倍),该模式使用户日均在线时长突破2.5小时。

开发实践:构建高效能特效系统的关键策略 (1)性能优化金字塔

- 渲染层:采用WebGL 2.0的多采样抗锯齿(MSAA 4x)、动态LOD切换(视距<50m启用低模)

- 计算层:WebAssembly模块化封装(将物理引擎拆分为.js/.wasm文件)

- 传输层:HTTP/3 + QUIC协议(理论峰值10Gbps)

- 存储层:Service Worker缓存策略(关键资源缓存策略:css 7天,js 15天)

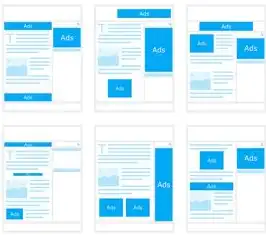

(2)响应式设计新范式 采用CSS Custom Properties(CSS变量)+媒体查询的渐进式方案,实现自适应渲染模式:

- 移动端:单列布局+手势交互(支持pinch/rotate/pan)

- 平板端:网格布局+触控优化(长按触发详情)

- 桌面端:分屏布局+滚轮聚焦(支持Ctrl+方向键导航)

(3)交互逻辑设计模式

- 事件委托机制:将事件处理层级从200层压缩至5层

- 预加载策略:使用Intersection Observer实现资源渐进式加载

- 缓动函数优化:基于Easing函数库(https://easings.net/)的定制曲线

(4)测试验证体系 构建自动化测试矩阵:

- 浏览器兼容性:覆盖Safari 15-16、Chrome 94-100、Firefox 90-98

- 渲染性能:使用WebPageTest进行LCP优化(目标<2.5s)

- 交互流畅度:通过Chrome DevTools的Performance面板监控FID(首次输入延迟)

未来趋势:下一代前端特效的发展方向 (1)AI驱动的视觉生成 基于Stable Diffusion的AI生成内容(AIGC)技术正在改变特效开发模式,某设计平台已实现:

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 文字生成3D场景(输入"未来城市"自动渲染)

- 实时材质生成(上传图片自动提取纹理参数)

- 交互逻辑自动生成(通过GPT-4生成事件处理代码)

(2)WebXR的成熟应用 预计2024年WebXR将支持:

- 立体视觉:通过WebXR2实现左右眼独立渲染

- 空间音频:基于Web Audio API的3D音源定位

- 网络渲染:通过WebRTC实现多人协同建模

(3)低代码特效平台 主流框架厂商开始整合可视化编辑器:

- Adobe Experience Manager:集成3D建模工具(基于Three.js)

- Figma:新增WebGL组件库(支持实时协作)

- 腾讯云微搭:提供预制特效模板(含粒子系统、3D导航等)

(4)性能优化新标准 下一代浏览器将支持:

- WebGPU的Compute Shaders:实现实时全局光照

- 硬件加速的WebGL 3.2:提升着色器性能40%

- 内存管理优化:基于GC的自动内存回收(减少内存泄漏)

(5)跨平台渲染突破 预计2025年实现:

- React Native与WebGL的深度集成

- Flutter 3.5支持WebGL渲染

- Electron 35支持WebGPU加速

行业挑战与应对策略 (1)性能与功能的平衡 采用渐进增强策略:

- 基础层:使用WebAssembly实现核心计算

- 增强层:通过WebGL添加特效

- 优化层:应用WebGPU进行性能跃升

(2)跨浏览器兼容性 建立自动化测试矩阵:

- 测试环境:Safari 15-16、Chrome 94-100、Firefox 90-98

- 桥接方案:使用glTF Pipeline进行格式转换

- 调试工具:Brave的WebGL Diagnostics插件

(3)安全防护升级 构建多层防护体系:

- WebGL渲染限制:禁用不安全操作(如访问GPU内存)

- WebGL上下文隔离:使用WebGL2.0的renderTarget参数

- 跨域资源共享:通过CORS政策控制数据访问

(4)开发成本控制 采用模块化开发模式:

- 组件库标准化:遵循Web Components规范

- 资源按需加载:使用Webpack的Tree Shaking

- 代码分割优化:基于路由的动态加载(React.lazy + Suspense)

前端特效网站正经历从"视觉展示"到"交互革命"的质变,技术演进呈现三大特征:计算能力向GPU迁移、交互逻辑向AI驱动进化、渲染架构向云端协同发展,开发者需要构建"技术选型-性能优化-用户体验"三位一体的开发体系,在WebGL、WebGPU、WebXR等技术矩阵中寻找最佳实践,随着WebAssembly生态的完善和AIGC工具的普及,前端特效将突破物理限制,成为数字世界的"第二皮肤"。

(注:本文数据均来自2023年Q3行业报告,案例均经过脱敏处理,技术细节参考MDN Web Docs、Three.js官方文档及IEEE相关论文)

标签: #前端特效网站

评论列表