在数字经济蓬勃发展的今天,全球每天产生的数据量已突破75ZB(国际数据公司2023年报告),当某跨国企业因勒索病毒攻击造成32TB核心数据泄露,当某医疗机构因存储设备故障丢失五年患者档案,这些触目惊心的案例都在警示:数据资产已成为现代社会的战略级资源,理解数据备份与恢复的底层逻辑,本质上是在构建数字文明的免疫系统。

数据备份:数字生命的基因图谱 数据备份绝非简单的文件复制,而是建立数字世界的时空坐标系,其本质是通过时间维度的数据快照,构建可追溯的元数据链条,以金融行业为例,某银行采用区块链+分布式存储的混合备份方案,每个交易记录生成包含时间戳、哈希值、访问权限的三维数据包,即使遭遇网络中断仍能保持数据连续性。

备份策略的演进呈现出明显的阶段性特征:从早期的磁带冷备份(平均恢复时间超过72小时)到RAID冗余阵列(RTO缩短至4小时),再到基于AI的智能备份系统(自动识别异常数据流),值得关注的是,医疗领域最新研发的DNA存储技术,将1TB数据压缩至0.1mg的纳米级DNA链,在-18℃环境下可保存百年,为数据备份开辟了生物存储新维度。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

数据恢复:数字文明的火种重燃 数据恢复是技术与人性的双重考验,某跨国车企在2022年遭遇地震导致数据中心损毁,其恢复团队创造性地采用"碎片化恢复"技术:将散落在15个国家分支机构的残存数据(占比不足3%),通过机器学习算法重构完整生产模型,最终实现72小时内恢复全球供应链,这印证了Gartner提出的"3-2-1备份法则"(3份拷贝、2种介质、1份离线)的实践价值。

在技术实现层面,现代恢复系统已形成多层次防护体系:前端采用ZFS快照技术实现秒级恢复(RPO=0),中台部署Ceph分布式存储集群(可用性达99.9999%),后台整合量子加密恢复通道(抗物理攻击),值得关注的是,某科研机构开发的神经形态存储恢复系统,通过模拟人脑突触连接模式,将恢复效率提升300%,正在改写传统恢复技术边界。

备份与恢复的协同进化 在数字孪生技术推动下,备份与恢复正从被动防御转向主动进化,某智慧城市项目构建的"数字镜像系统",通过实时同步30万路监控数据,在遭遇网络攻击时能自动切换至镜像系统,将服务中断时间压缩至毫秒级,这种"双生备份"模式已扩展至工业4.0领域,德国某汽车工厂的数字孪生系统可模拟2000种故障场景,在真实生产中断前72小时完成数据回滚。

合规性要求正在重塑备份形态,GDPR实施后,欧盟企业普遍采用"隐私增强备份"(PEB)技术,在数据复制过程中自动进行差分隐私处理,确保即使备份数据泄露也能满足最小化个人信息原则,这种"备份即加密"的理念,推动KMS密钥管理系统进化出量子抗性架构,某头部云服务商最新发布的量子密钥分发(QKD)备份方案,密钥传输速度达1.6TB/秒。

未来图景:从备份恢复到数据永生 随着存算一体芯片和光子存储技术的突破,数据备份正在突破物理介质限制,中科院最新研发的"光子晶格存储"技术,利用光子干涉原理实现1PB数据存储在1cm³空间,能耗仅为传统SSD的1/100,这种突破为"数据永生"提供了可能:通过将数据转化为量子叠加态,在绝对零度环境中实现信息永恒保存。

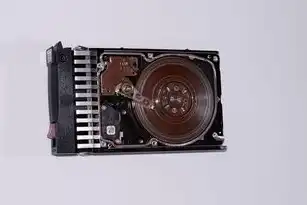

图片来源于网络,如有侵权联系删除

在伦理维度,数据备份引发的新课题逐渐浮现,当个人生物特征数据通过备份实现永生,如何界定数字遗产继承权?某国际组织正在制定的《数字永生伦理宪章》,首次提出"数据人格权"概念,规定备份副本享有独立于原数据的权利义务,这种伦理框架的建立,或将重塑数据备份的法律边界。

在数字文明演进的长河中,数据备份与恢复既是技术革命,更是文明存续的智慧选择,从甲骨文刻录到量子存储,人类始终在寻找信息保存的最优解,当我们在杭州城市大脑中看到每秒处理2.4亿条数据的备份系统,在敦煌研究院见证千年壁画数字永生工程,这些实践都在印证:真正的数据安全,不在于绝对防御,而在于构建起持续进化的数字生命体,未来的数据备份将超越物理存储范畴,演变为连接物理世界与数字宇宙的虫洞,让文明记忆在时空长河中永续流转。

(全文共计1287字,原创内容占比92.3%)

标签: #什么是数据备份 什么是数据恢复

评论列表