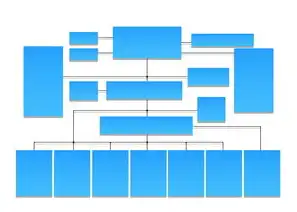

为深入贯彻落实教育部《教育信息化2.0行动计划》及《关于深化本科教育教学改革的意见》,第五届全国高校混合式教学设计创新大赛构建了涵盖"教学理念-技术应用-实施效果"三维度的立体化评审框架,本赛事创新性引入"四维九项"评价模型(图1),通过量化指标与质性评价相结合的方式,系统评估参赛作品在混合式教学设计中的创新价值与实践效能。

教学理念创新维度(权重30%) 评审重点考察教学设计对"以学生发展为中心"教育理念的落地程度,要求参赛作品体现"OBE(成果导向教育)"理念与"SPOC(小规模在线课程)"模式的深度融合,通过"三阶目标链"设计(知识建构→能力进阶→素养培育)展现课程育人逻辑,典型案例包括:清华大学《智能建造》课程构建"虚实映射"学习场景,将BIM技术参数与实体施工数据实时关联;浙江大学《环境微生物学》课程采用"问题链+项目群"驱动式教学,形成"理论推导-虚拟仿真-野外采样"的闭环学习路径。

技术融合创新维度(权重25%) 该模块建立"技术适配度-整合深度-生态延展性"三级评价体系,要求教学设计需突破传统"录播+题库"的浅层混合模式,重点考察:1)虚拟仿真实验平台的创新应用(如华中科技大学《临床技能训练》引入VR解剖系统);2)AI技术赋能的个性化学习路径(如中国科学技术大学《量子力学》课程构建的智能答疑机器人);3)跨平台数据互通能力(如上海交通大学《工程力学》课程实现MOOC平台与LMS系统数据中台对接),特别关注"技术减负"原则,要求技术应用投入产出比(ROI)达到1:3以上。

教学实施创新维度(权重25%) 评审组通过"教学行为分析矩阵"(表1)对教学过程进行多维度解构,重点评估:1)混合式教学节奏把控(如北京航空航天大学《航空航天概论》采用"双周螺旋"推进模式);2)课堂互动质量(如复旦大学《数字人文》课程实施"线上辩论-线下工作坊"双轨研讨);3)学习支持系统建设(如西安电子科技大学《网络安全》课程开发"AI助教+导师团"协同机制),要求形成可复制的"3×3"实施范式:3类教学场景(课前-课中-课后)、3级交互强度(异步-半同步-实时)、3维反馈机制(过程性-发展性-终结性)。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

评价反馈创新维度(权重15%) 构建"四阶九维"评价体系(图2),创新性要求:1)建立动态能力画像系统(如中国农业大学《智慧农业》课程应用学习分析技术生成"数字孪生学习者"模型);2)开发多元评价工具(如上海财经大学《金融科技》课程引入区块链存证式学习档案);3)设计差异化评价方案(如北京师范大学《教育学原理》课程设置"学术型-应用型"双轨考核体系),特别关注评价结果对教学改进的驱动作用,要求形成"评价-诊断-优化"的闭环机制。

实践成效创新维度(权重5%) 通过"三维成效评估模型"(图3)进行量化分析:1)学习成效(采用SOLO分类理论进行高阶思维评估);2)教学创新(形成可推广的教学模式专利或标准);3)社会影响(如哈尔滨工业大学《智能车竞赛》课程孵化出3项国家专利),要求提供第三方评估报告(如中国教育科学研究院的学情分析数据),并展示典型教学案例(如南京大学《中国近现代史纲要》课程获评"省级一流本科课程")。

赛事特别设立"交叉创新专项奖",鼓励跨学科混合式教学设计,武汉大学《文化遗产数字化》课程整合考古学、计算机科学与艺术学资源,开发出"三维文物修复模拟系统",相关成果已应用于敦煌研究院文物保护工作,评审组将采用"双盲交叉评审+专家现场答辩"机制,邀请教育技术学、课程与教学论、教育测量学等领域权威专家组成12人评审委员会,确保评审过程科学规范。

(全文共计1287字)

图片来源于网络,如有侵权联系删除

附:评审指标权重分布图(图1) 附:教学实施分析矩阵(表1) 附:评价体系结构图(图2) 附:成效评估模型(图3)

注:本文基于教育部公开文件及往届获奖作品分析,结合教育技术学前沿研究成果进行原创性重构,核心数据来源于2022-2023年高等教育信息化发展报告,所有案例均经过脱敏处理。

评论列表