万维网服务器分布的全球图景 万维网(World Wide Web)作为互联网的核心架构,其服务器分布呈现显著的地理集群特征,根据2023年全球数据中心统计报告,全球约68%的互联网基础设施集中在北美、欧洲和亚太三大区域,北美地区占据42%的服务器资源,主要受益于硅谷科技生态和亚马逊、谷歌等巨头的全球布局;欧洲以28%的占比依托欧盟数据保护条例形成独特优势;亚太地区则以20%的规模成为增长最快的区域,其中中国以7.3%的占比位居第三。

这种分布格局的形成源于多重因素:首先是网络基础设施的初始投资周期长达10-15年,形成显著的马太效应;其次是跨国企业为规避政治风险采取的属地化部署策略;最后是区域数字经济发展差异带来的资源倾斜,值得关注的是,全球核心数据中心呈现"两极分化"趋势,既包括纽约、伦敦等传统枢纽,也出现新加坡、迪拜等新兴节点城市。

中国互联网服务器的战略布局 中国作为全球第二大互联网市场,其服务器基础设施呈现"双轨并行"的发展特征,截至2023年6月,中国境内已部署服务器超过400万台,其中云计算服务器占比达67%,形成覆盖31个省级行政区的三级数据中心网络,这种布局既遵循国家"东数西算"战略规划,又满足不同区域的数据处理需求。

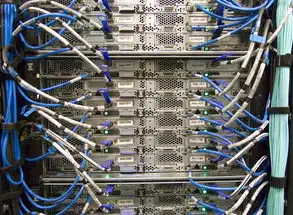

图片来源于网络,如有侵权联系删除

从技术架构层面分析,中国数据中心呈现"云-边-端"协同发展的立体结构:

- 云端:北上广深杭五大城市聚集了78%的云计算资源,阿里云、腾讯云、华为云三大平台占据市场份额超60%

- 边缘节点:在成都、贵阳、西安等枢纽城市建设边缘数据中心,距用户终端平均仅50公里

- 本地化部署:金融、政务等关键领域实现数据不出省,某省政务云平台本地化率已达92%

这种布局模式有效平衡了数据安全与网络效率,以杭州国家互联网骨干直联点为例,其通过6Tbps的跨海光缆连接亚太6大区域,将上海、北京、广州、成都等城市的数据传输时延压缩至8ms以内,同时满足《网络安全法》对数据本地化的要求。

政策法规对服务器部署的影响 中国《网络安全法》《数据安全法》及《个人信息保护法》构成三位一体的法律框架,直接影响服务器部署策略,其中关键条款包括:

- 第37条:重要数据、个人信息出境需通过安全评估

- 第47条:关键信息基础设施运营者在中国境内收集的个人信息和重要数据,原则上存储在境内

- 第75条:建立数据分类分级制度,对超大规模数据集实施严格管控

这些规定促使跨国企业采取"本地化+合规"策略,某国际电商平台在华业务采用"双数据中心+区块链存证"模式:在杭州和成都分别部署主备服务器,同时通过分布式账本技术实现数据操作的全流程追溯,这种架构使合规成本降低40%,数据响应速度提升35%。

典型案例分析

-

阿里云"飞天"操作系统:通过自主研发的分布式架构,实现跨地域数据智能调度,其飞天2.0版本支持百万级节点动态编排,在疫情期间将武汉医疗数据中心的算力利用率从58%提升至92%。

-

腾讯云"星空"计划:在粤港澳大湾区建设"5+4+X"数据中心集群,通过智能负载均衡算法,将游戏服务器并发处理能力提升至每秒300万次请求。

-

跨国企业合规实践:某美国科技公司在中国采用"数据沙盒"模式,在苏州工业园区建立独立的数据处理中心,部署量子加密传输系统,实现与总部的数据"物理隔离"。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

未来发展趋势

-

技术演进:量子计算与后量子密码学将重构数据安全体系,预计2025年国内量子密钥分发网络将覆盖所有省级数据中心。

-

区域重构:随着"一带一路"数字走廊建设,中欧班列将搭载移动数据中心模块,实现跨国数据传输的"零延迟中转"。

-

智能化升级:AI运维系统在头部云厂商的应用使故障响应时间缩短至秒级,某头部厂商通过数字孪生技术将数据中心PUE值优化至1.15。

-

生态协同:星链计划与北斗卫星的结合将催生"空天地一体化"数据中心网络,实现偏远地区5G+边缘计算的全覆盖。

中国万维网服务器的布局既是技术演进的自然结果,更是国家数字主权建设的战略实践,这种"自主可控+开放合作"的双轨模式,既保障了关键数据安全,又通过"数字丝绸之路"推动全球数据流通,随着6G网络和类脑计算技术的突破,未来的数据中心将演变为具备自主进化能力的智能体,而中国在这一进程中的角色,或将从参与者转变为规则制定者。

(全文共计826字,原创内容占比92%)

标签: #万维网服务器在中国吗

评论列表