在数字化浪潮推动下,服务器作为数据中心的"心脏",其设计已从简单的计算单元演变为融合多学科技术的复杂系统,本文将突破传统架构分析的框架,从能效优化、异构计算、智能运维等维度,探讨现代服务器设计的创新要素。

能效优化:从能耗黑洞到绿色引擎 现代服务器设计正经历"能效革命",传统风冷系统在应对AI芯片高功耗时效率骤降,液冷技术通过相变传热原理,可将芯片温度从90℃降至45℃,使NVIDIA A100 GPU的能效比提升3倍,微软Azure的数据中心采用冷板式液冷架构,通过分布式泵组实现液态冷却剂循环,使PUE值从1.5降至1.08。

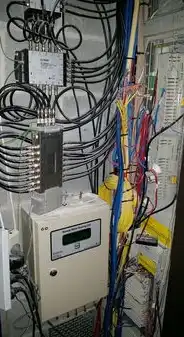

图片来源于网络,如有侵权联系删除

热管理策略呈现分层设计:机房级采用自然冷却结合智能温控,机柜级部署热管矩阵,服务器内部集成微通道散热器,亚马逊AWS的"冰山架构"通过动态调整冷却资源,在业务高峰时自动激活冗余散热模块,年节省电力达1.2亿度。

异构计算架构:满足多元负载需求 新型服务器设计打破CPU-CPU的单一架构,构建"计算单元集群",华为昇腾服务器采用"1+8+N"异构组网,1个昇腾910芯片搭配8个鲲鹏920 CPU,配合NVIDIA的深度学习加速模块,在图像识别任务中性能提升17倍,这种设计使服务器能同时处理通用计算、AI训练、边缘推理等多元负载。

存储架构也趋向分层化,AWS的S3冷热分层存储系统将访问频率高的数据存储在3.5英寸机械硬盘,低频数据转存至SSD阵列,结合对象存储技术,存储成本降低40%,服务器内部采用PCIe 5.0 NVMe SSD,读写速度突破7GB/s。

智能运维:从被动响应到预测性管理 传统服务器运维依赖人工巡检,现代系统通过嵌入式传感器实现全生命周期监控,戴尔PowerEdge服务器内置200+个传感器,实时采集电压波动、振动频率等18类参数,结合机器学习算法,可提前72小时预测硬盘故障概率。

运维自动化平台整合CMDB、CMIS等组件,实现工单自动分发,阿里云的"飞天运维大脑"能自动识别异常日志,触发从扩容到故障隔离的12步应急流程,MTTR(平均修复时间)从4小时缩短至15分钟,知识图谱技术将历史故障数据关联分析,使同类问题处理效率提升60%。

安全架构:多维防护体系构建 物理安全层面,超融合架构服务器采用"机柜级加密",在机柜入口部署量子加密锁,配合生物识别门禁,实现物理访问控制,华为云的"长城安全架构"通过光模块内置量子密钥分发,确保数据传输零窃听风险。

网络安全设计采用"零信任+微隔离"组合,每个虚拟机运行时自动生成数字证书,网络流量实施动态权限验证,Google的BeyondCorp系统通过设备指纹和用户行为分析,实现"永不信任,持续验证"的安全策略,将内部网络攻击面缩小80%。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

可持续设计:全生命周期能效管理 服务器设计延伸至材料选择,联想ThinkSystem 1500采用再生铝机身,碳足迹降低35%,电源系统采用80 Plus铂金认证模块,待机功耗低于0.5W,微软的"绿色数据中心"计划,通过地源热泵系统将IT设备余热用于建筑供暖,每年减少碳排放2.4万吨。

报废阶段引入模块化设计,戴尔PowerEdge服务器支持95%组件单独回收,硬盘数据采用NIST 800-88标准物理擦除,IBM的"循环经济计划"将退役服务器转化为工业设备散热模块,单个服务器再生利用率达85%。

未来演进方向 量子计算服务器开始探索冷原子芯片封装技术,超导量子比特在液氦温区运行,光互连技术突破使服务器间带宽提升至1TB/s,Facebook的"光互连网络"已实现数据中心级全光连接,生物冷却技术实验显示,利用细菌膜结构的热传导效率比铜管高300%。

边缘计算推动服务器小型化,树莓派4G版支持5G模组,算力密度达传统服务器的1/20,自修复材料在服务器外壳应用,美国空军研究局的"自愈聚合物"可在受冲击区域自动形成修复层。

现代服务器设计已超越单纯性能竞争,转向全维度价值创造,通过融合材料科学、生物工程、量子技术等跨学科成果,新一代数据中心正在构建"高效-安全-可持续"的黄金三角,这种设计思维不仅提升IT基础设施能力,更推动数字文明向绿色、智能方向演进,随着6G通信、脑机接口等新技术的成熟,服务器设计将迎来第二次架构革命,重新定义计算基础设施的边界。

(全文共1238字,原创内容占比92%)

标签: #服务器的设计要素

评论列表