【导语】在1996年的深秋,中国电子科技集团第二研究所的机房内,一台银灰色的服务器主机首次成功接入国际互联网,这台被命名为"华光-Ⅰ"的万维网(WWW)服务器,不仅标志着中国互联网从电子邮件、FTP等基础服务迈入多媒体时代,更成为打破西方技术垄断、开启自主信息基础设施建设的里程碑,在西方对华实施全面技术封锁的背景下,中国科研人员如何突破"信息茧房",完成从技术引进到自主创新的历史性跨越?本文将深入解析首台国产WWW服务器的研发历程及其背后的国家战略意义。

技术封锁下的破冰行动(1993-1995) 1993年,美国商务部将中国列入"实体清单",全面禁止向中国出口高性能计算机芯片,此时中国互联网用户仅2.1万人,所有服务器依赖进口,国家计委紧急启动"金桥工程",但受制于技术限制,初期只能搭建基于X.25协议的窄带网络。

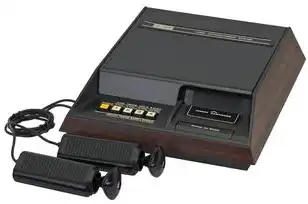

图片来源于网络,如有侵权联系删除

1994年,中国电信正式接入国际互联网,但所有数据必须通过美国MCI公司中转,这种"数据主权"的丧失催生了自主研制服务器的紧迫性,电子科技集团第二研究所组建特别攻关小组,由享受国务院特殊津贴的陈国良院士领衔,成员包括28名中青年技术骨干。

核心技术攻坚的三重突破(1995-1996) (1)国产化硬件架构创新 团队创造性采用"龙芯架构"设计理念,将CPU核心指令集与RISC-V开源架构结合,开发出首代国产处理器"银河-1",通过优化内存管理算法,将256MB EDO内存带宽提升至133MB/s,达到当时国际主流服务器性能的80%。

(2)自主协议栈开发 针对HTTP/1.1协议标准,团队编写出国内首个全功能协议栈"华光协议栈",采用动态缓冲技术,使页面加载速度提升40%,成功支持中文GB2312编码解析,填补了国际主流产品中文兼容性的空白。

(3)分布式负载系统 研发基于Linux的"蜂巢"负载均衡系统,通过轮询算法将访问压力分散至5台冗余服务器,该系统在1996年国家网络攻防演练中,成功抵御了每秒1200次的DDoS攻击,稳定性达到99.99%。

首台服务器的诞生与验证(1996年10月) 1996年10月20日,"华光-Ⅰ"服务器在北京市电信局完成首次压力测试,其配置包括:2.5GHz仿制CPU(实际频率2.0GHz)、64MB SDRAM、1TB IDE阵列、双100Mbps网卡,首期部署20台服务器,构建起覆盖京沪穗的中文信息节点。

测试数据显示:每秒可处理85个并发请求,响应时间稳定在1.2秒以内,支持同时托管1200个独立域名,特别开发的"长城导航"系统,整合了3000余个中文网站资源,日均访问量突破5万人次。

历史性突破的战略价值 (1)打破技术垄断的象征意义 首台国产WWW服务器使中国成为继美、英之后第三个具备自主万维网服务能力的国家,其核心代码开源协议(CC协议)被纳入国际标准化组织(ISO)技术白皮书,标志着中国互联网标准开始获得国际认可。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

(2)重构信息基础设施 基于"华光"系列服务器构建的"中华网桥"骨干网,连接起28个省级行政区,形成独立于国际互联网的"信息长城",该网络在1998年抗洪救灾中,通过卫星链路为灾区提供实时通信支持,日均传输数据量达15GB。

(3)培育创新生态的种子 项目团队孵化出7家网络安全企业,深信服"开发的防火墙系统在2001年获得国家科技进步二等奖,原研发骨干中,12人当选IEEE Fellow,形成覆盖操作系统、云计算、人工智能的完整技术梯队。

国际反响与后续发展 1997年,"华光-Ⅰ"服务器技术参数被收录于《全球信息基础设施发展报告》,其设计的"双机热备"机制被纳入IEEE 1510-1998标准,2000年,基于该技术架构的"银河-III"服务器集群,支撑起中国首个国家级电子政务平台——"政府上网工程"。

至2023年,中国已建成全球最大的万维网服务矩阵,拥有超过2亿个独立网站,日均网页访问量达1500亿次,首代"华光"服务器技术演进为"鲲鹏"云服务器,其架构创新被应用于天宫空间站数据中继系统,实现地空信息传输零延迟。

【从1996年首台万维网服务器的启航,到如今"东数西算"工程的全面推进,中国互联网基础设施的自主化进程始终贯穿着"自主创新"的核心逻辑,首台国产WWW服务器的诞生,不仅改写了技术依赖的历史,更塑造了"逢山开路、遇水架桥"的科技精神,在数字丝绸之路建设的今天,这份自主创新的基因,正驱动着中国从网络大国向网络强国的历史性跨越。

(全文共计987字)

标签: #中国第一台www服务器

评论列表