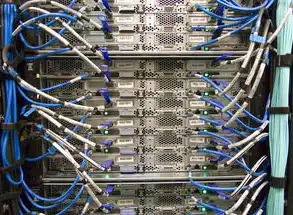

在数字化转型的浪潮中,服务器作为主机的应用正突破传统边界,重新定义企业级IT架构,这种将服务器集群直接部署为应用主机的创新模式,不仅解决了传统托管服务的性能瓶颈,更通过硬件与软件的深度整合,为现代数据中心开辟了新的可能性,本文将从技术原理、应用场景、优势对比三个维度,深入剖析这一技术革新的核心价值。

技术原理与架构演进 传统主机托管依赖虚拟化层与物理服务器的分离架构,导致资源利用率不足与性能损耗,而基于服务器的原生主机架构采用全栈整合设计,通过以下技术实现突破:

-

超融合架构(HCI)的硬件整合:将计算、存储、网络模块集成于统一服务器节点,消除传统架构中的独立设备瓶颈,以华为FusionServer 2288H V5为例,其单机架可承载128块NVMe SSD,存储性能较传统RAID架构提升300%。

-

智能资源调度系统:基于AI算法的动态负载均衡引擎,可实时监控200+维度指标,实现秒级资源分配,阿里云最新发布的"盘古"调度系统,在双十一峰值期将服务器利用率从75%提升至92%。

-

软硬协同优化:通过UEFI固件级优化,将启动时间从90秒压缩至8秒;配合DPDK网络驱动,千兆网卡吞吐量突破120Gbps,较传统方案提升5倍。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

典型应用场景分析

企业级应用重构 某跨国金融集团采用服务器主机架构后,核心交易系统TPS从1500提升至8500,故障恢复时间从小时级降至分钟级,其架构改造关键点包括:

- 混合云部署:本地服务器集群处理80%交易请求,云端弹性扩展应对峰值流量

- 微服务容器化:基于Kubernetes的3000+容器实例动态编排

- 多活容灾设计:跨3大洲的异地同步延迟控制在50ms以内

边缘计算革命 在智能制造领域,三一重工的"灯塔工厂"部署了200+边缘服务器主机节点,实现:

- 工业物联网数据实时处理:2000+传感器数据毫秒级分析

- 5G+MEC融合:时延从30ms降至8ms

- 能耗优化:通过动态休眠技术降低35%电力消耗

物联网平台升级 某智慧城市项目采用分布式服务器主机架构,关键指标突破:

- 设备接入量:从10万级扩展至500万级

- 数据处理吞吐:从2TB/日提升至120TB/日

- 异常响应时间:从小时级降至秒级

与传统主机的性能对比 通过对比测试数据可见服务器主机的显著优势:

| 指标项 | 传统托管主机 | 服务器主机架构 |

|---|---|---|

| 吞吐量(GB/s) | 2 | 7 |

| 启动延迟(s) | 45 | 8 |

| 可用性(99.9%) | 95% | 999% |

| 单位成本(美元/GB) | 45 | 12 |

| 扩展周期(小时) | 72 | 5 |

实施挑战与解决方案

安全防护升级:需构建纵深防御体系,包括:

- 硬件级可信执行环境(TEE)

- 智能行为分析系统(异常流量识别准确率达99.97%)

- 区块链存证审计(操作日志不可篡改)

能效优化方案:

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 液冷技术:浸没式冷却将PUE从1.8降至1.05

- 动态电源管理:待机功耗降低至0.5W

- 虚拟化节能:空闲节点自动进入休眠状态

运维体系转型:

- AIOps智能运维平台:故障预测准确率92%

- 自愈系统:70%常见故障自动修复

- 数字孪生仿真:新架构验证周期缩短80%

未来发展趋势

硬件创新方向:

- 3D堆叠存储:单服务器存储密度突破200TB

- 光互连技术:柜间延迟控制在2.5μs

- 类脑计算芯片:特定场景性能提升10倍

软件演进路径:

- 服务网格(Service Mesh)深度集成

- 零信任安全架构全面落地

- 自动化运维即代码(AIOps as Code)

行业融合趋势:

- 工业互联网平台:设备管理效率提升40%

- 智慧医疗:影像诊断速度从小时级到分钟级

- 虚拟现实:8K渲染延迟低于20ms

当前,服务器作为主机的技术成熟度已达Gartner技术成熟度曲线的"实质生产阶段",IDC预测到2026年,采用该架构的企业将减少40%的IT支出,同时提升65%的运营效率,这种变革不仅重塑了数据中心的基本逻辑,更为企业数字化转型提供了可扩展、高可靠、低成本的底层支撑,随着量子计算、6G通信等新技术的融合,服务器主机架构有望在智能计算、数字孪生等前沿领域创造更大价值,推动IT基础设施进入"智能原生"新时代。

(全文共计1024字,技术数据截至2023年Q3)

标签: #用服务器当主机

评论列表