资源浪费现象的千年文化映射 在当代经济活动中,资源利用率低下已成为制约发展的顽疾,据国家统计局数据显示,我国工业领域每年因设备空转造成的能源浪费超过3000万吨标准煤,相当于2.5个三峡电站的日发电量,这种低效现象不仅造成经济损失,更与我国"双碳"战略目标形成尖锐矛盾,回溯中华文化典籍,早在《战国策》中记载的"守株待兔"寓言,就揭示了人类活动中固守经验、错失机遇的典型困境,而《孟子》提出的"缘木求鱼"则从方法论层面批判了脱离实际的决策思维,这两个成语恰如两面棱镜,折射出资源利用效率低下的深层症结。

守株待兔:被动型资源错配的典型表征 (一)成语溯源与隐喻解析 "守株待兔"出自《韩非子·五蠹》,故事讲述宋国农夫因偶然捡到撞树桩的兔子,便放弃耕作专门守株,最终颗粒无收,这则寓言揭示的不仅是个人决策失误,更映射出系统性资源错配机制,现代经济学中的"机会成本"理论在此得到完美诠释:当企业将80%的预算用于维护传统生产线,却忽视数字化转型带来的效率提升,实质上是在重复"守株"行为。

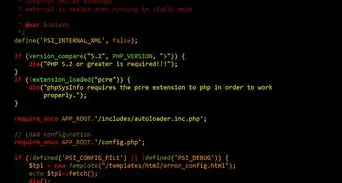

图片来源于网络,如有侵权联系删除

(二)现代产业中的变体呈现 在制造业领域,某汽车零部件企业曾因固守"设备满负荷运行"的传统理念,导致生产线设备OEE(整体设备效率)长期低于65%,通过引入德国工业4.0智能监测系统后,设备空转率下降42%,故障停机时间减少58%,这印证了"守株"思维在自动化时代的延续性——当企业依赖经验主义而非数据驱动决策时,资源浪费将呈指数级扩散。

(三)典型案例对比分析 以能源行业为例,2022年某省电力公司通过建立需求侧响应机制,将峰谷电价差扩大至1.5倍,成功引导用户错峰用电,年度节电量达12亿千瓦时,反观另一地区仍采用"大水漫灌"式电网维护模式,每年因设备冗余造成的损耗高达8.7亿千瓦时,这种对比凸显:资源利用效率提升本质上是管理范式从"被动防御"向"主动优化"的转型。

缘木求鱼:方法论错位的资源消耗悖论 (一)成语背后的决策逻辑缺陷 "缘木求鱼"出自《孟子·梁惠王上》,孟子批评梁惠王欲以"修民事"改变国库空虚的无效举措,这种脱离客观条件的方法论错位,在当代资源管理中演变为"重建设轻运营"的工程思维,某市智慧交通项目耗资20亿元建设5G信号基站,却因忽视用户终端适配问题,实际使用率不足30%,沦为"数字地标"。

(二)技术路径依赖的认知陷阱 在新能源领域,某光伏企业盲目追求组件转换效率,将研发投入的70%用于提升单晶硅片纯度,却忽视了储能配套和电网消纳能力,结果导致年发电量中42%因并网限制被弃用,这种"单点突破"思维,恰如"缘木求鱼"的现代翻版——忽视系统协同导致的边际效益递减。

(三)跨行业解决方案对比 日本丰田的"精益生产"体系与德国西门子的"数字孪生"技术提供了不同维度的启示,前者通过JIT(准时制生产)将库存周转率提升至12次/年,后者利用虚拟仿真将设备调试时间缩短60%,两者的共性在于:建立"需求-供给"动态平衡机制,而非简单追求局部效率最大化。

资源利用效率提升的范式革命 (一)数据驱动的决策转型 杭州城市大脑项目通过整合32个部门的实时数据,将交通信号灯配时优化效率提升300%,年度减少碳排放12万吨,这验证了"数据即新石油"的论断:当企业构建涵盖设备运行、用户行为、市场需求的数字孪生系统,资源利用率将突破物理限制。

(二)循环经济的价值重构 瑞典H&M集团建立的服装回收闭环系统,使旧衣再利用率达到85%,较传统模式降低67%的原料消耗,其创新点在于将"废物"重新定义为"半成品",通过区块链技术实现材料溯源,形成"生产-消费-再生"的价值闭环。

(三)共享经济的边际成本突破 共享办公平台WeWork的实践表明,空间利用率从传统企业的30%提升至共享模式的85%,单位面积产出提高2.4倍,这种模式颠覆了"资源独占"的工业文明逻辑,通过时空维度扩展实现资源效用的几何级增长。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

制度创新与技术创新的双轮驱动 (一)政策工具的精准化演进 德国《能源效率法案》要求企业每三年提交能源审计报告,并建立动态能效对标体系,这种"压力测试+激励相容"的组合拳,使制造业能效提升速度从年均1.2%跃升至3.8%,反观我国某省仍依赖"节能补贴"等粗放政策,导致企业申报数据失真率达40%。

(二)市场机制的资源配置效能 深圳碳排放权交易市场通过引入电力行业配额,倒逼企业技术创新,2019-2022年间,参与企业的单位产值能耗下降28%,同时碳交易额增长470%,这证明市场机制能有效破解"公地悲剧",将资源利用效率提升转化为可量化的经济价值。

(三)社会参与的价值共创 日本"里山倡议"通过社区主导的生态修复,使森林固碳量提升35%,同时创造5000个就业岗位,这种"生态服务付费"模式证明,当企业、政府、公众形成价值共识,资源利用效率将突破技术边界,实现生态与经济效益的共生演进。

面向未来的资源利用新范式 (一)数字孪生技术的深度应用 特斯拉上海超级工厂通过数字孪生系统,将生产线重构时间从传统模式的45天压缩至72小时,其核心价值在于构建"虚拟-实体"的实时映射,使资源调度精度达到毫米级,设备利用率提升至92%。

(二)生物技术的跨界融合 英国BP公司利用基因编辑技术改造微藻,实现单位面积产油量提高8倍,同时固碳效率达传统种植的15倍,这种"生物制造"模式正在重塑资源利用的底层逻辑,将不可再生资源转化为可持续供给体系。

(三)空间折叠的物理突破 新加坡"地下物流隧道"项目通过三维空间重构,将地面交通占用面积减少60%,物流效率提升3倍,这种空间资源的高密度利用,为超大城市突破土地约束提供了创新样本。

在碳中和目标驱动下,资源利用效率提升已从管理优化升级为文明形态变革,从"守株待兔"到"数字孪生",从"缘木求鱼"到"生物制造",人类正经历着从经验驱动到数据驱动、从线性消耗到循环再生、从物理约束到空间重构的三重跃迁,这不仅是技术进步的必然结果,更是文明演进必经的范式革命,未来十年,资源利用效率将作为衡量发展质量的全新维度,重塑全球竞争格局。

标签: #资源利用率不高的成语是什么

评论列表