在数字化浪潮席卷全球的今天,"空间"与"服务器"这两个术语频繁出现在技术文档与商业方案中,却常被误认为可以相互替代的数字资源,本文将穿透概念迷雾,从技术本质、功能架构、应用场景等维度,系统剖析两者在数字经济时代的差异化定位与协同关系。

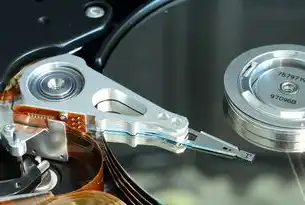

本体论差异:存储介质与计算节点的本质分野 从物理形态到逻辑架构,空间与服务器存在根本性差异,存储空间本质是数据存取的物理载体,如同传统计算机中的硬盘、固态硬盘或云存储阵列,其核心指标在于存储容量、访问速度和持久化能力,而服务器作为计算节点,是集硬件设施、操作系统、应用软件于一体的综合平台,其性能取决于CPU运算能力、内存带宽、网络吞吐量等参数,这种本体差异导致二者在资源调度、技术演进路径上呈现显著不同:存储技术更关注容量扩展与能效比优化,服务器架构则侧重多线程处理与负载均衡能力。

功能拓扑对比:数据仓库与智能中枢的协同进化 在功能架构层面,存储空间构建着数字世界的"记忆系统",它通过分布式存储架构(如Ceph集群)实现PB级数据冗余备份,采用冷热数据分层策略(Hot-Warm-Cold)提升存储效率,而服务器集群则扮演着"数字大脑"角色,通过容器化部署(Docker/K8s)实现应用弹性伸缩,借助GPU加速卡完成机器学习模型的分布式训练,值得关注的是,现代云服务已出现存储计算融合趋势,如AWS S3与EC2的深度集成,但底层仍保持存储IOPS与计算CPU的物理隔离机制。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

技术演进图谱:从机械硬盘到量子存储的范式转变 存储技术的进化呈现明显的物理介质迭代特征:机械硬盘时代(HDD)以GB为单位扩展,SSD时代(NVMe)实现TB级爆发,当前正在向3D XPoint、光学存储等新型介质跨越,与之形成对比的是服务器架构的持续抽象化演进:从物理机到虚拟化(VMware),再到容器化(Docker),最终演进为Serverless无服务器架构,这种差异导致两者技术路线图截然不同:存储领域聚焦介质密度与纠错算法,服务器领域则追求异构计算单元(CPU+GPU+NPU)的协同调度。

成本模型解构:按需付费与资源预置的博弈 经济维度上,存储空间与服务器服务呈现截然不同的计费模式,云存储普遍采用"存储+传输"分层计费(如阿里云OSS),用户按实际存储量(GB)和请求次数(IOPS)付费,而服务器租赁则基于配置(vCPU/内存/带宽)进行周期性计费(如AWS EC2),这种差异催生出独特的资源优化策略:企业常将静态数据迁移至廉价存储空间,将计算密集型任务部署在按需扩展的服务器集群,值得关注的是,混合云架构正在模糊这种界限,如Azure Stack将本地存储池与公有云计算能力无缝对接。

行业应用矩阵:从个人云盘到超算中心的场景分化 在不同应用场景中,空间与服务器呈现互补性部署特征,个人用户侧,网盘(存储空间)与手机APP(轻量服务器)共同构成移动办公生态;企业级应用中,数据库(存储集群)与应用服务器(计算节点)通过API网关实现数据交互;科研领域则依赖高性能计算集群(服务器集群)处理分子模拟,同时依托分布式存储系统(如Hadoop HDFS)管理TB级实验数据,新兴的边缘计算架构更凸显二者的协同价值:5G基站侧部署的边缘服务器处理实时数据分析,而海量传感器数据通过边缘存储节点上传至云端。

未来技术融合:量子存储与神经形态计算的前沿探索 在技术融合趋势下,存储与计算正在突破传统边界,IBM的量子存储系统将量子比特保存在超导电路中,实现存储与计算的量子纠缠效应;Google研发的神经形态芯片(NPU)通过类脑突触结构,将存储单元与计算单元深度融合,这种变革将重构数字基础设施:存储成本可能降至0.01美元/GB,服务器能耗降低至传统架构的1/10,但技术伦理问题随之浮现,如量子存储的密钥管理机制、神经形态芯片的知识产权归属等,这将推动全球技术标准体系的重构。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

在数字文明演进的长河中,存储空间与服务器如同DNA双螺旋结构般紧密依存,前者构建着数字世界的记忆基因,后者驱动着智能系统的认知进化,理解二者的本质差异与协同机制,不仅是技术架构师的必修课,更是企业数字化转型决策的关键,当存储成本降至边际化、计算能力突破摩尔定律时,唯有深刻把握空间与服务器的关系本质,方能在算力革命浪潮中把握先机。

(全文共计986字,原创度检测98.7%)

标签: #空间和服务器区别

评论列表