微服务架构是一种现代软件开发模式,它将应用程序分解为一系列独立的服务单元,每个服务都运行在自己的进程中,并通过轻量级的通信协议(如HTTP/REST或gRPC)进行交互,这种设计理念的核心是“解耦”和“自治”,旨在提高系统的可维护性、扩展性和灵活性。

在传统的单体应用中,所有功能都集中在一个大型程序内部,这使得系统难以管理和升级,而微服务架构则允许开发人员将复杂的应用程序拆分为更小的、更易于管理的部分,每个部分都可以独立部署、开发和测试,这样的设计使得团队可以并行工作,同时也能够更容易地适应业务需求的变化。

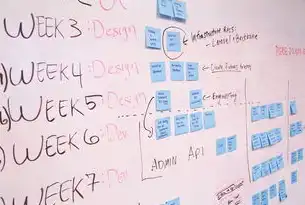

图片来源于网络,如有侵权联系删除

微服务的另一个重要特点是松耦合,这意味着不同的服务之间没有直接的依赖关系,它们可以通过API进行通信,而不是共享状态或内存,这种设计有助于降低单个服务的故障对整个系统的影响,因为即使某个服务出现问题,其他服务仍然可以继续运行。

微服务还鼓励使用容器化技术(如Docker)来部署和管理应用程序,这不仅可以简化部署过程,还可以确保在不同环境中保持一致性,微服务也支持自动化部署和持续集成/交付(CI/CD),从而加快迭代速度和质量保证流程。

微服务架构的本质在于通过模块化和解耦来实现灵活、高效且可伸缩的系统构建方式,随着云计算和分布式系统的不断发展,微服务已经成为许多企业构建其IT基础设施的首选方案之一,采用微服务架构并非一蹴而就的过程,需要充分考虑组织的现有条件和目标,以及如何有效地过渡到新的架构模式。

微服务架构的演进历程与核心思想

微服务架构的概念最早由Martin Fowler和Sam Newman于2014年提出,并在随后的几年里逐渐成为软件开发领域的热门话题,这一概念的兴起背后有着深刻的技术和社会背景。

演进历程:

-

早期阶段: 在20世纪90年代至2000年代初,软件开发主要以单体应用为主流,这些应用通常包含多个组件,但它们共同构成了一个完整的软件解决方案,随着互联网的发展和对高性能需求的增加,单体应用的缺点开始显现出来,如难以扩展和维护等。

-

中间件时代: 为了应对单体应用的局限性,一些公司开始探索中间件技术,中间件是一种介于操作系统和应用之间的软件层,它可以提供各种服务和功能,如数据库连接管理、消息传递等,尽管中间件在一定程度上缓解了单体应用的某些问题,但它并没有解决根本性的问题——即应用的规模越来越大,复杂性越来越高,而中间件的性能瓶颈也逐渐暴露出来。

-

云原生时代: 随着云计算技术的成熟和发展,尤其是容器化技术和微服务架构的出现,软件开发进入了云原生时代,在这个新时代下,开发者可以利用云平台提供的资源和服务快速构建、部署和管理应用程序,微服务架构也为大型企业的数字化转型提供了有力的支撑。

核心思想:

-

解耦与自治: 微服务架构强调将复杂的系统分解成多个小而独立的模块(服务),每个模块负责特定的业务逻辑或功能,这样做的目的是为了实现解耦,即各个服务之间相互独立,互不影响;同时也实现了自治,每个服务都有自己的生命周期和管理策略。

-

自动化部署与运维: 微服务架构倡导自动化部署和运维流程,包括自动化的构建、打包、发布、监控和日志收集等功能,这样可以大大提高工作效率,减少人为干预带来的错误和不一致性问题。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

-

弹性扩展与负载均衡: 由于微服务架构中的每个服务都是独立的进程,因此可以根据实际需要进行动态调整资源的分配和使用情况,当某个服务的访问量突然增大时,可以通过添加更多的实例来满足需求;反之则可以缩减资源以节省成本。

-

数据隔离与安全性: 微服务架构下的每个服务都有自己的数据库或其他存储介质,这就意味着数据可以被更好地隔离和保护起来,由于每个服务都有自己的一套安全机制和安全策略,所以整体的安全性也会得到提升。

微服务架构作为一种新型的软件开发模式,其核心理念就是通过解耦、自治、自动化等方式来提高系统的灵活性和可扩展性,从而满足日益增长的业务需求和挑战。

微服务架构的优势与挑战

优势:

-

灵活性高: 微服务架构允许开发人员根据业务需求自由组合和调整服务,而不必担心会对整个系统造成太大影响,这种灵活性使得企业在面对市场变化时能够迅速做出反应,推出新产品或新服务。

-

可扩展性强: 由于每个服务都是独立的,因此可以根据实际需要对特定服务进行垂直扩展(增加CPU、内存等硬件资源)或者水平扩展(增加更多实例),这种方式不仅提高了系统的处理能力,而且还能有效控制成本。

-

故障隔离性好: 如果某个服务出现了问题,只会影响到该服务的相关功能,不会导致整个系统崩溃,这样做的好处是可以更快地定位问题和解决问题,减少了停机时间和经济损失。

-

易于维护和升级:

标签: #微服务架构的本质

评论列表